Nous republions un article paru dans le numéro de la revue anti-industrielle Takakia – Hululements crépusculaires pour une résistance libre et sauvage parue au printemps 2024 (n°2). L’auteur procède à une dissection en règle des artères du système techno-industriel : les infrastructures de transport et de communication. ATR étant une organisation légale et non violente, elle ne cautionne évidemment pas l’incitation au sabotage mentionnée dans ce texte. Pour rappel, les contenus partagés sur ce blog ne reflètent pas forcément l'opinion des membres de ATR. Nous traduisons et reproduisons ce qui nous paraît digne d'intérêt, même quand nous divergeons de l'auteur sur certains points.

Au carrefour de la logistique : la géographie du transport industriel

Un, deux, puis dix, puis cinquante. En réponse à l’offensive génocidaire de l’armée israélienne contre la population palestinienne entassée dans ce qui est peut-être la plus grande prison à ciel ouvert au monde, des navires commerciaux et militaires essuient des tirs de missiles, de drones et d’attaques de hors-bords lancées depuis les côtés yéménites par les milices islamiques des Houthi. Saigné par une guerre civile depuis 2014, notamment grâce aux apports consistants des entreprises d’armement occidentales à l’armée saoudienne et ses alliés, le Yémen est considéré comme un des pays les plus pauvres au monde. La guerre civile, les conséquences écologiques de son exposition au réchauffement climatique et son effondrement économique et social sont à l’origine de centaines de milliers de mort, des millions de gens sont menacés de famine et de pénuries d’eau. Pourtant, c’est de là qu’est partie une offensive complètement inattendue qui a réussi à gripper le commerce mondial. Les attaques contre les navires commerciaux passant par la Mer Rouge, goulot d’étranglement notoire du transport maritime et intensément surveillé et quadrillé par les forces militaires occidentales, auraient affecté près de 90% du commerce mondial. Les armateurs ont modifié les trajectoires de leurs porte-conteneurs et navires pétroliers, augmentant de façon phénoménale les coûts de transport. Les industriels européens et américains ont connu des ruptures dans leurs chaînes d’approvisionnement. Les prix du pétrole, du gaz, des matières premières et des marchandises transportées par conteneur se sont envolées avec des effets délétères sur l’inflation qui affecte presque toutes les économies du monde.

Les attaques en Mer Rouge – effectuées avec des moyens relativement simples, mais très efficaces – visant le trafic sur un des principaux axes du commerce mondial, illustrent l’importance de la logistique dans les sociétés techno-industrielles. Cette importance ne se situe pas uniquement à une échelle macroéconomique, mais se décline jusqu’à la route départementale qui assure la connexion routière entre l’entrepôt et le supermarché. Contrairement à ce que le discours creux sur la « dématérialisation » pourrait faire croire, le déploiement des nouvelles technologies et du numérique n’ont pas fait diminuer les investissements dans la logistique du transport, bien au contraire. Rien qu’en matière de construction autoroutière, les investissements mondiaux pour construire de nouvelles routes dépassent les 3 400 milliards de dollars[1]. Un financement à la hauteur d’une véritable guerre contre ce qui n’est pas encore relié, désenclavé ou traversé par des routes goudronnées, quatre fois plus que les dépenses militaires annuelles des États-Unis [2]. Montagnes percées, forêts rasées, biotopes exterminés, cours d’eau endigués – qu’il s’agit d’autoroutes, d’infrastructures ferroviaires, d’installations portuaires, partout le rouleau-compresseur de la logistique sème la dévastation. Et parfois, il suscite des luttes farouches et des résistances acharnées pour empêcher l’œuvre écocidaire, pour rester hors de l’orbite du commerce mondial, pour défendre la nature et la possibilité d’une vie libre en son sein.

Le fourre-tout de la logistique

Au vu des combats acharnés contre l’A69 dans le sud de la France et des luttes et sabotages contre les projets autoroutiers en Allemagne, ainsi que des oppositions un peu moins virulentes contre une panoplie de projets autoroutiers dans d’autres pays européens, il aurait été tentant de limiter l’objet de cette réflexion au cancer du transport routier et sa place dans la société techno-industrielle. Comme ailleurs dans le monde, l’extension et la rénovation des routes européennes répondent aux besoins économiques tendant vers une densification inarrêtable des échanges commerciaux, mais aussi au projet d’électrification de la mobilité routière[3] et à la logique de conquête du territoire, son morcellement et son désenclavement pour l’ouvrir à l’exploitation et au contrôle. Ce dernier motif est bien sûr moins évident à déceler dans un contexte tel que l’Europe, dont la géographie a été plus ou moins entièrement colonisée par l’État et l’industrie. Ailleurs dans le monde, comme dans la cordillère des Andes, les bassins africains du Congo, du Nil, du Zambèze, les montagnes et collines de l’Asie du Sud-Ouest ou les forêts amazoniens, l’arrivée d’une route asphaltée inaugure généralement une présence renforcée de l’État, une exploitation minière, un élevage intensif voire une occupation militaire.

Cependant, il semble trop parcellaire de considérer le réseau routier séparé des autres infrastructures de transport et de logistique, encore plus en cette époque de transport multimodal et d’une flexibilisation des chaînes logistiques[4] pour les rendre plus résilientes face aux aléas du climat, des intérêts géopolitiques, des catastrophes et des conflits. En témoignent aussi tous les grands programmes et projets de construction d’infrastructures de transport[5] : ils reposent quasi tous sur une « intégration fluide » des différents moyens de transport. Il paraît donc plus judicieux de parler de logistique de transport. Le transport se fait par terre (trafic routier et ferroviaire), par l’eau (trafic maritime et fluvial) et par les airs (trafic aérien). Ces trois bras qui composent le squelette de la logistique nécessitent chacun des infrastructures spécifiques. Celles-ci modifient les rapports humains, les conceptions spatio-temporelles, les rapports sociaux, la nature, la vie non humaine. La logistique de transport sert grossièrement trois domaines : le transport des personnes, le transport des marchandises et le transport militaire. Au fil de notre descente aux enfers, nous verrons comment non seulement la logique derrière ces trois domaines en apparence séparés est en fait la même. Nous verrons que les mêmes infrastructures desservent les trois domaines, mais aussi comment d’un point de vue critique du système techno-industriel, il serait totalement erroné de les opposer les unes aux autres. Vu qu’il s’agit d’infrastructures présentées comme relevant du « bien commun », le gauchisme progressiste ou écolo n’est en effet jamais très loin pour défendre le train local contre le TGV, le fret ferroviaire contre les camions, la pertinence d’un pont pour le bien des habitants contre sa conception comme élément de mobilité militaire ou encore le train de nuit contre l’avion low cost. Et d’invoquer l’intervention de la collectivité (sous sa forme étatique ou autre) pour autogérer ces nuisances et ainsi perpétuer la société techno-industrielle.

Réseau routier

« La route est un filet jeté sur l’immensité du continent, qui relie toutes ses distances en un labyrinthe navigable d’asphalte.... Les routes sont l’architecture de notre anxiété, de ceux qui ne veulent ni rester dans leurs lieux construits ni errer dans les lieux sauvages, mais continuer à se déplacer entre eux. »

– Rebecca Solnit, Savage Dreams

Si la première autoroute, infrastructure réservée exclusivement à des automobiles allant à une vitesse élevée, reliant des centres urbains en suivant une trajectoire aussi directe et horizontale que possible, adaptant la géographie à la route (et pas l’inverse), n’a pas été construite sous le régime d’Hitler comme il est communément admis, elles sont devenues un parfait symbole de la réussite industrielle de l’Allemagne nazie. Si la propagande présentait les œuvres pharaoniques de construction des autoroutes comme un moyen pour accroître la mobilité du peuple, bientôt dotés de voitures individuelles (les Volkswagen, « voitures du peuple »), elles ont aussi rempli des objectifs militaires[6]. Mais ce n’est qu’après la Seconde Guerre mondiale que la construction des autoroutes connaît une croissance explosive. Elle correspond à l’essor de la voiture individuelle, mais aussi aux besoins économiques. La production industrielle s’envole, l’ère de la consommation de masse, l’allongement progressif des chaînes d’approvisionnement et le triomphe du moteur thermique alimenté par le pétrole poussent vers une rapide extension du réseau routier.

En Europe occidentale, à l’instar du régime nazi qui présentait l’autoroute comme symbole radiant du progrès, la route asphaltée est présentée comme un outil d’émancipation des campagnes, de désenclavement et d’intégration. Mais sur les chantiers routiers, des milliers d’ouvriers, souvent de la main-d’œuvre immigrée, se blessent et meurent. Des forêts sont rasées, des plaines déchirées. Si les villages, les bourgades et les hameaux sont progressivement absorbés par la société techno-industrielle[7] , les animaux sauvages voient leurs habitats découpés, traversés, rasés. La pollution due au transport motorisé ne cesse de croître et selon les statistiques de l’État, les particules fines et la pollution de l’air figurent parmi les principales causes de mortalité en Europe[8].

En France, de 1965 à 1985, le réseau autoroutier passe à 6000 km. Un nouveau saut est fait dans les années 90, après l’effondrement du bloc de l’Est et l’envol de la globalisation néolibérale. En 2002, le cap de 10 000 km d’autoroutes est franchi. La densité routière dans l’Hexagone est parmi les plus élevées du monde, ce qui n’empêche pas l’actuel avancement de dizaines d’autres projets routiers de grande envergure, dont sept autoroutes[9]. Si le pourcentage des marchandises transportées par la route à l’intérieur du pays tend très légèrement à descendre (dans les années 2000, 90% du transport des marchandises s’effectuait par la route ; aujourd’hui, cette part est descendue à 85%), cela n’a de véritable impact que dans le monde déréalisé des discours sur l’écologie étatique. Le volume des marchandises transportées ne cesse d’augmenter : en termes absolus, il y a donc toujours plus de camions sur la route. C’est d’ailleurs ce qu’anticipent les institutions européennes qui promeuvent l’électrification partielle de la mobilité lourde (et nullement sa diminution) en passant par les piles à combustible d’hydrogène. Une nouvelle directive favorable aux « méga-camions », des poids-lourds pouvant atteindre jusqu’à 60 tonnes, vient par ailleurs d’être adoptée.

L’impact matériel d’une autoroute est tout simplement édifiant. Un kilomètre d’autoroute nécessite en moyenne 30 000 tonnes d’enrobé (mélange de sable, de graviers et de bitume). S’y ajoutent des quantités monstrueuses de béton et d’acier pour la construction de ponts, de viaducs et de tunnels ; puis des plateformes logistiques, des stations d’essence et de recharge, des entrepôts, des parkings, des échangeurs,… Dans la novlangue technicienne, on qualifierait tout ça d’« écosystème du transport routier ». Mais cela ne s’arrête pas avec l’inauguration du tronçon autoroutier : une route se dégrade étonnamment vite quand elle n’est pas entretenue (l’entretien, la réparation et la réfection des routes mobilisent tout un secteur économique très gourmand en matériaux), autant par l’usure que par les éléments de la nature (notamment l’eau et la végétation rudérale[10].

La construction routière ne ravage pas que les terres qu’elle bitume, elle implique une extraction particulièrement intense, mais facilement banalisée, de l’élément de base des enrobés et du béton : le sable. Carrières, mines, extraction fluviale et même maritime en font un important secteur économique. Depuis vingt ans, le marché mondial du sable a même explosé : sa valeur gonfle actuellement de près de 10% par an. L’extraction même du sable au niveau mondial a triplé en vingt ans : de 4 milliards de tonnes en 1998 à plus de 12 milliards de tonnes en 2018[11]. Cette explosion de l’extraction du sable, principalement utilisé dans la construction et en moindre mesure dans l’industrie technologique, donne une bonne indication de l’importance des projets d’infrastructures en cours sur la planète. Certaines critiques ont qualifié cela de « tsunami d’infrastructures » : 25 millions de kilomètres de nouvelles routes asphaltées à l’horizon de 2050, traversant principalement des zones encore restées relativement à l’écart (Alaska, Amazonie, Sibérie, Afrique centrale). Trois quarts de toutes les infrastructures vouées à être construites (infrastructures logistiques, énergétiques, communication…) d’ici la moitié du siècle n’existent pas encore aujourd’hui : dans les décennies à venir, la société techno-industrielle projette la construction de trois fois plus d’infrastructures que l’existant. Pour chaque humain vivant sur la planète, on comptabilise déjà 3000 tonnes d’infrastructures[12].

C’est une dynamique autoalimentée : l’agrandissement d’une infrastructure provoque celui des autres infrastructures, ce qui mène vers une descente aux enfers dantesques de l’artificialisation des sols et de la planète. Le développement d’une installation portuaire ou l’ouverture d’une mine nécessite une liaison routière adéquate, qui nécessite l’extraction de sable, qui nécessite des structures énergétiques, etc.

Certains penseurs ont qualifié la construction des routes de la Rome antique, à l’instar de tous les empires, des signes de l’apparition d’une mégamachine, mobilisant une masse inouïe d’humains, d’animaux, de matériaux à des fins de domination et de contrôle. Il en va de même aujourd’hui. Rien d’étonnant de voir l’histoire regorger de récits de résistance qui s’en prennent au trafic routier, voire aux infrastructures elles-mêmes. Des brigands aux maquisards, des bandits des grands chemins aux rebelles d’Earth First ! : il a toujours existé des mouvements de résistance qui se donnaient d’autres objectifs que les palais du pouvoir. Ses représentants, ses soldats, ses marchands et ses machines étaient ciblés là où ils sont le plus vulnérables : sur les routes, à la périphérie – et souvent, proches de géographies naturelles (montagnes, marais, forêts, déserts rocheux) propices à la guérilla. Renouant avec ces fils de l’histoire, il est alors très important de souligner qu’aujourd’hui, face à la construction d’infrastructures (peu importe lesquelles) et aux projets routiers en particuliers, les rebelles ne doivent pas cantonner leurs combats à la défense d’une forêt sur le trajet du chantier. Ils doivent s’en prendre aux différents rouages de cette mégamachine : parkings d’engins de chantier, gravières, centrales à béton, usines d’enrobage, carrières de sable, etc.

Voies ferrées et voies navigables

L’écrasante majorité du transport international des volumes de marchandises et de matières premières est effectué par navires. Le transport maritime international repose sur une énorme toile d’infrastructures aux dimensions gigantesques, des navires-mastodontes aux installations portuaires correspondantes, des territoires entiers convertis en zones d’entreposage de conteneurs et de réservoirs de pétrole aux chantiers navals, des canaux creusés entre les océans aux cimetières sur terre et en mer de bateaux coulés ou mis aux rebuts, des satellites sur lesquels repose la navigation moderne aux terminaux de gaz liquéfié. Les réactions militaires internationales à la piraterie contemporaine qui harcèle les navires marchands dans la mer de Chine méridionale, le long des côtes somaliennes et dans les eaux des Caraïbes ou aux attaques des milices Houthi dans la Mer Rouge, montrent que le commerce mondial repose sur le transport maritime. Autrefois, le spectre des grèves de dockers pouvaient peut-être hanter le sommeil des marchands[13] et mener au déploiement de l’armée pour se substituer aux dockers. Aujourd’hui, la fragilité stratégique reste, comme le révèlent les réactions virulentes des autorités allemandes aux sabotages coordonnées des liaisons ferroviaires de fret autour du Port d’Hambourg en septembre dernier.

Comme d’autres aspects abordés dans ce texte, la conteneurisation de la logistique, qui trouve sa base dans la standardisation mondiale des modalités de transport maritime, généralisée par la suite à tous les modes de transport, mériterait bien une analyse à part entière. À partir des années 1970, l’apparition des porte-conteneurs remplaçant les navires-vraquiers va générer d’énormes gains de productivité. En 1960, il fallait à un cargo de 10 000 tonnes cinq mois, dont la moitié à quai lors des escales de chargement-déchargement, pour effectuer un aller-retour entre l’Europe et le Japon. Aujourd’hui, un porte-conteneurs d’une capacité six fois supérieure n’a besoin que de deux mois pour effectuer le même trajet, et il emploie dix fois moins de marins. Mais c’est dans les années 1980 que la « conteneurisation » du commerce international entraîne la création de « plates-formes multimodales » : des ports (ou aéroports) disposant d’immenses terminaux routiers et ferroviaires toujours plus automatisés[14].

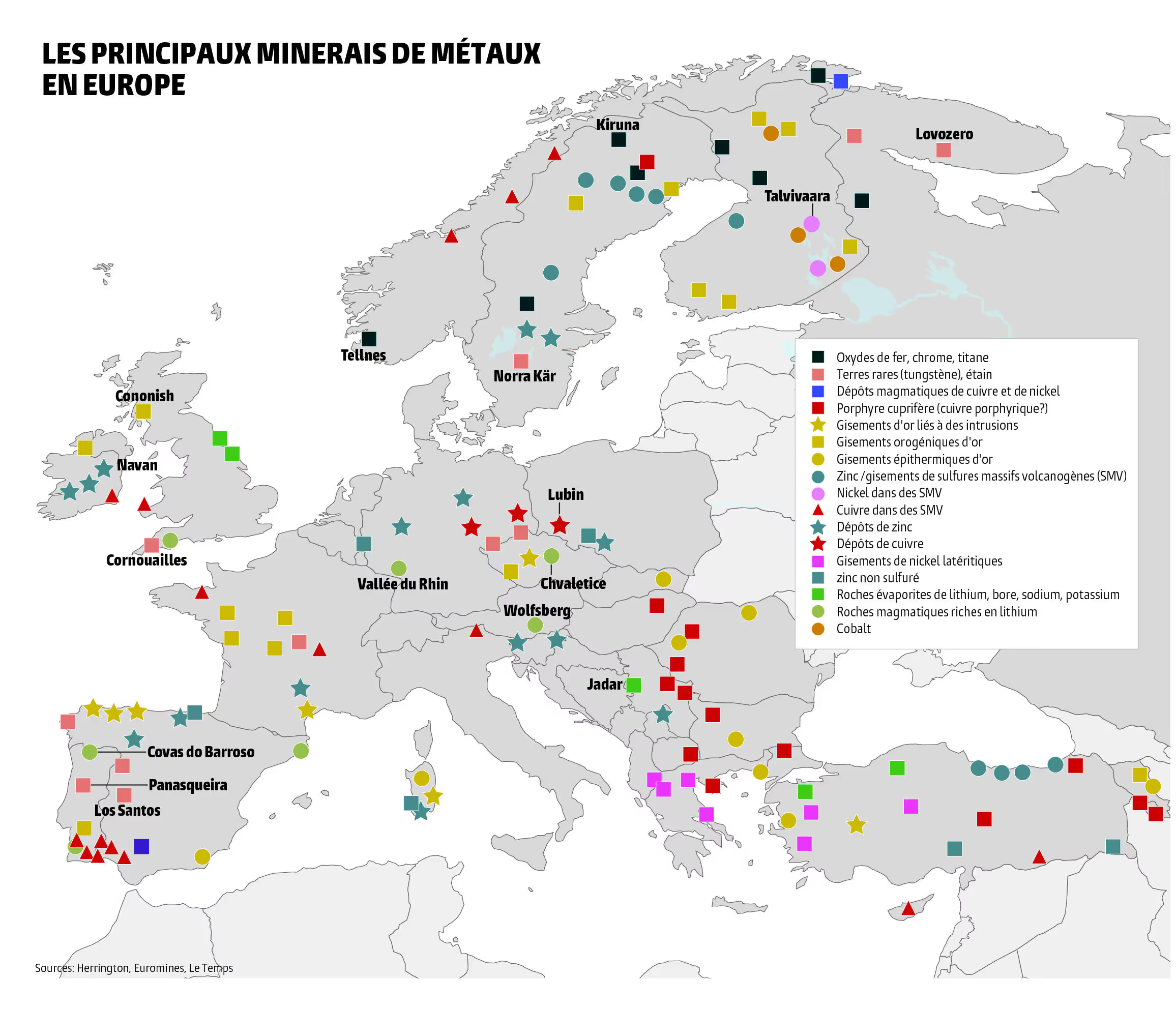

Partout dans le monde, des projets de construction de ports et d’extension des installations existantes sont à l’ordre du jour. La taille des nouveaux navires (autant des porte-conteneurs que des vraquiers) est en augmentation constante et suit scrupuleusement la croissance des volumes du commerce. Dans de nombreux pays avec des bouts de territoire encore peu rongés par l’industrialisme, ces projets se heurtent à des résistances écologistes, indigènes et anticapitalistes. C’est notamment le cas en Amérique du Sud, où les nouvelles installations portuaires sont des rouages essentiels à l’offensive extractiviste dévastatrice, notamment pour répondre aux demandes faramineuses en métaux des nouvelles technologies et de la prétendue transition énergétique ; c’est le cas également en Afrique, où les majors de l’extraction minière et des ressources fossiles (principalement gaz et pétrole) multiplient les projets nécessitant des installations portuaires adéquates. Enfin, à part la sécurisation du transport maritime et la construction d’infrastructures portuaires, des moyens relativement importants sont dédiés aux projets de « décarbonisation » du transport maritime, qui fonctionne à peu près entièrement à l’énergie fossile. Mais ces projets ressemblent plus à des effets d’annonce qui parviennent mal à dissimuler l’impossibilité de trouver un substitut au pétrole, source polyvalente et très dense d’énergie, qui a permis l’excroissance cancéreuse qu’est le transport maritime industriel contemporain.

En termes de volumes, le transport fluvial pèse peu dans les volumes déplacés. Les investissements dans la rénovation des infrastructures (écluses, plate-forme de chargement, augmentation de la profondeur des canaux et des fleuves) pourrait mener à une augmentation, mais celle-ci risque d’être fortement mitigée par les impacts directs du changement climatique. Lors des dernières sécheresses en Europe, le débit sur plusieurs morceaux des plus importants axes de transport fluvial était si bas que tout trafic était devenu impossible. C’était le cas pour le Rhône, le Rhin, le Po et le Danube. La voie fluviale est surtout mise à contribution pour le transport de matériaux de construction et de produits agricoles[15]. En France, les travaux du projet du canal Seine-Nord qui prévoit 107 km dans les Hauts-de-France sont en cours depuis un an[16].

Le Réseau de Transport Trans-Européen (TEN-T) et la « mobilité militaire »

Dans les années 1990, la Commission européenne a proposé les premiers plans d’action pour intégrer les réseaux de transport à l’échelle du continent et soutenir de grands projets d’infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, maritimes et aériennes. Certains de ces projets ont donné lieu à d’importantes contestations, comme la construction d’une liaison ferroviaire à haute vitesse entre Lyon et Turin. D’autres projets envisagés dès la fin des années 1990 ont entre temps été réalisés, comme le corridor de liaisons TGV entre Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres ou le pont Øresund entre le Danemark et la Suède.

Les plans directeurs du Réseau de Transport européen poussent aujourd’hui vers une intégration multimodale le long de neuf corridors principaux, intégrant tous les types de transport. L’objectif est de finir ce qui est considéré comme le cœur du réseau d’ici 2030, pour ensuite poursuivre les améliorations des extensions secondaires jusqu’en 2050.

Ce réseau ne concerne pas uniquement le transport des marchandises et des personnes, mais aussi le transport militaire. La logistique militaire a des exigences bien précises et constitue encore le talon d’Achille des opérations militaires. En 2018, l’OTAN avait préconisé une longue liste d’adaptations et de rénovations des axes de transports européens (surtout les routes et les chemins de fer) afin d’accroître la mobilité des troupes et du matériel militaire. La guerre en Ukraine et l’acheminement massif de matériel de guerre a révélé des trous dans le réseau, des difficultés et un manque de coordination[17]. Pour y pallier, et avec une volonté évidente préparer la guerre sur le sol européen, la directive sur la mobilité militaire a été mise à jour en novembre 2023. Le haut représentant pour les Affaires extérieures de l’UE, Joseph Borrel, justifiait ainsi cet investissement de plusieurs milliards :

« L’un des principaux enseignements tirés de la livraison d’armes et d’équipements militaires à l’Ukraine pour lutter contre l’invasion russe est que chaque seconde compte. La mobilité militaire rapide est cruciale pour répondre aux crises qui émergent à nos frontières et au-delà. Avec ce nouveau plan d’action sur la mobilité militaire, nous nous attaquerons aux goulets d’étranglement existants afin de permettre un déplacement rapide et efficace de nos forces armées. Nous veillerons à ce que nos forces armées aient accès aux capacités de transport stratégiques et à ce que les infrastructures soient mieux protégés contre les cybermenaces et autres menaces hybrides. »

Si les plans précis et ces goulets d’étranglement relèvent bien évidemment du secret militaire, 38 projets ont été retenus au début de l’année pour recevoir un financement dans le cadre du Military Mobility 2.0. En France, cela concerne l’adaptation des quais aux exigences militaires dans quatre gares de triage. Il y aura des travaux pour rendre les gares à usage dual civil militaire de Bordeaux, de Grenoble et de Metz plus résiliente face au risque de pannes électriques importantes. En outre, une rénovation du canal de la Moselle et de ses quais à usage civil-militaire sera entreprise. En Belgique, le projet retenu consiste en la construction de deux nouveaux tronçons de fret ferroviaire autour du port d’Anvers, un hub très important pour le transport de matériel militaire. En Allemagne sont projetés la reconstruction du pont sur le Stichkanal-Ahlem, l’extension de la gare de triage de Dornstadt ou encore l’aménagement d’une nouvelle voie à la gare de Sechtem[18]. Mais la plupart des projets financés se situent à l’est de l’Union, afin de compléter un corridor militaire qui va des ports principaux du nord de l’Europe (Amsterdam, Anvers et Hambourg) jusqu’à la frontière russe. Si des contingents toujours plus importants de troupes de l’OTAN sont stationnées dans les pays de l’Est et baltiques, il s’agit de pouvoir déployer très rapidement autant les troupes et réserves stationnées en Europe occidentale que permettre le déploiement des troupes d’outre-Atlantique.

Pour neutraliser les guerres étatiques et leurs armées, leur supériorité technologique et numérique ainsi que les lignes de front de la guerre conventionnelle, la résistance et la guérilla ont évidemment intérêt à cibler la logistique militaire. Au début de la guerre en Ukraine, ce sont notamment des anarchistes qui ont commencé à saboter les chemins de fer et des ponts à de nombreux endroits en Russie. En Biélorussie aussi, des partisans libertaires, des cheminots et des réfractaires s’en sont pris aux infrastructures ferroviaires pour perturber l’acheminement de matériel et de troupes sur le théâtre de la guerre en Ukraine[19]. Autant d’exemples dont les rebelles d’aujourd’hui et de demain ne devraient jamais oublier les trois précieux enseignements : la logistique se trouve au carrefour des intérêts capitalistes, industriels, étatiques et militaires, elle est un vecteur de colonisation, de destruction de la nature et de soumission des êtres vivants, et par sa structure et sa diffusion sur le territoire, elle est particulièrement exposée au sabotage.